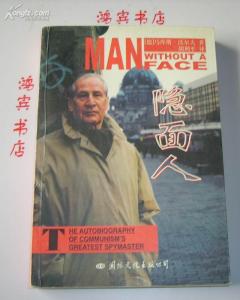

隐面人─原东德外国情报局长回忆录-第1部分

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!

————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!

……

前东德 马库斯…沃尔夫

作者序

过去34年里,我曾任德意志民主共和国国家安全部外国情报局局长。即使我的敌人也不能不承认,我领导下的外国情报局是欧洲大陆上最卓有成效的情报机构。我们搜集到针对德意志民主共和国部署的庞大军队的大量战略及技术情报,并通过苏联情报部门转给设在莫斯科的华沙条约组织司令部。外界盛传,我了解到的德意志联邦共和国的秘密比它的总理还要多。事实上,我们的确在两位德意志联邦共和国总理的私人办公室里安插了间谍。此外,我们还有千余名特工渗透到西德的政界、商界和社会其他各界。许多间谍是出于信仰为我们工作的西德人。

我个人的一生像是一条长长的弧线。它的起点是一个无论用任何客观标准衡量皆可说是宏伟的目标。我们这些东德社会主义者试图建立一个新型的社会,永远不再重复德国在历史上的罪恶。首先,我们决心确保德国永远不再是战祸之源。

我们的罪恶和错误也是所有其他情报机构所共有的。如果我们有缺点,而且我们也确实有缺点,那也是我方的特工人员过于追求圆满地完成任务,少了一点普通人对生活持的豁达态度而犯的错误。和大多数德国人一样,我恪守纪律。我们干得如此出色,无意中竟葬送了现代德国最远见卓识的政治家威利·勃兰特的政治生涯。外国情报局归属国家安全部意味着,我本人及我的局既负责德意志民主共和国的国内安全,又要与国际上的恐怖分子合作。

昔日的铁幕早已荡然无存。从我方的角度讲述这场情报战,从而能为一直生活在铁幕另一边的人们所理解绝非易事。回顾冷战期间我亲身经历的这场独特的交锋时,我作为输方的一员不寻求任何宽恕。我的一方曾为反对法西斯的复活奋斗过,也曾为社会主义和自由奋斗过。这一崇高目标最后彻底落空了。但我仍然相信它是可以实现的。我的信仰依然不变,虽然随着岁月的流逝和我本人的经历,我的观点中已没有了往日的偏激。但我绝不是背叛者。我的自传也不是乞求宽恕的悔过书。

从50年代我接管东德外国情报部门起,一直到1979年西德偷偷搞到我的一张照片并被我方一名叛逃人员辨认出来,西方始终不知道我的模样。为此他们称我是“隐面人”。这一绰号给我们的情报工作和东西方之间的情报战蒙上了一层浪漫色彩。实际情况并不浪漫。人们历尽苦难。生活充满艰险。这场主宰了20世纪下半叶的两大意识形态之间的争斗常常残酷无情。双方既不乞求对方的宽恕,也不宽恕对方。不无矛盾的是,这场对峙却给欧洲带来了自罗马帝国灭亡后时间最长的和平。双方在这场全球争夺中都犯有罪恶。和大多数干我们这一行的人一样,我对此深感悔恨。

通过这本回忆录,我试图从我方的角度尽可能全面地讲述一下我所知道的事实。读者、书评家和历史学家尽可研究这些事实,或予以肯定,或提出不同看法。但我不能接受德国国内一些人对我的指责,说我无权回顾并剖析我一生的成败功过。在德国,有人企图借助法院及其他手段确保人们只听到历史的一面之词。我既不需要道义上的理由为我辩护,也不需要宽恕。但在一场大战尘埃落定之后,现在该是交战双方各自作出自己评价的时候了。真正的历史决不能只由胜利者撰写。

第一章 拍卖场

1990年夏天,两个德国在经历了40年的分裂和敌对之后准备统一。东西德的分裂和敌对始于战胜国1945年建立的战后秩序,在随后的超级大国冲突中又进一步加深。我亲眼目睹自己怀着社会主义理想而为之奋斗一生的事业顷刻间分崩离析。我自己的国家……东德因为有负于德意志民主共和国这一称号,处于被迫与欧洲经济大国西德联姻的境地。结束一个独立的东德的过程已经启动。我虽然不知道一个独立的德国对欧洲将意味着什么,但有一点是清楚的:我很快就会成为一个被通缉的人。

统一的日子已定在1990年10月3日。无论我走到哪里,都是满目凄凉。昔日的祖国以及这个国家的制度成了一堆废铜烂铁,被扫入垃圾堆。纪念品的搜集者们兴高采烈地抢购着不久前东德人还自豪地佩戴和穿着的奖章和军装。我内心远没有这种节日般的欢乐,甚至连怀旧的情致也没有。

虽然大家都是德国人,有着战后欧洲铁丝网无法隔绝的共同语言和文化,我们之间的敌对却是一种特殊形式的敌对。它不仅仅是兄弟阅墙之争,德国人反对德国人。资本主义德国对社会主义德国的报复,也是全世界范围内清算马克思和列宁的遗产以及对打着他们开创的社会主义事业的旗号犯下的种种罪行的一部分。我的国家是第二次世界大战结束后全球分裂为两大敌对意识形态阵营的最生动体现。无论是东方还是西方。都没有料想到这场分裂会结束得这样快。

我始终把领导东德情报机构的工作看做是冷战期间担负的一项特殊使命。为鼓舞年轻部下,我曾仿照一首苏联歌曲谱写过一首歌,其中把他们的工作比做“看不见的战线”。这决不是夸大其同。第二次世界大战结束后的40年里,我们一直认为,我们与纠集在一起反对我们的资本主义势力处于交战状态。

我们的工作重点是柏林。这里,两种制度在漫长的战后岁月里径渭分明,水火不容。双方的战略学家和政治家均认为,如果爆发第三次世界大战,它最有可能在柏林打响。然而,随着1989年11月柏林墙的坍塌以及东德对世界敞开大门,德意志民主共和国这个国家顷刻间土崩瓦解。我为之服务一生的国家轰然坍记。我做梦也没有想到,我的政治生涯会是这样的结局。柏林墙倒塌的前4年,我对周围的官僚机构的僵化深感失望,辞去了情报局的工作,转而从事写作。在重病缠身的昂纳克的僵化领导下,我觉得根本不可能从内部推行改革。然而东德局势的急转直下同样令我感到措手不及。末日终于降临时,许多人痛苦万分,向我倾诉内心的酸楚。 新闻媒介、政客和法院宣称曾是德意志民主共和国支柱之一的东德安全机构的成员是头号人民公敌。这种现象的出现在所难免。在一定意义上,它也是一个垮掉的政权的公民重新正视历史的痛苦过程。

1990年1月15日,愤怒的人群冲进位于诺曼大街上的国家安全部总部,发现了大量通过特务手段搜集到的有关本国公民的档案。

我知道任何改革这个社会主义国家的希望已不复存在(我退休期间,曾有人把我看做是潜在的戈尔巴乔夫式的改革者)。我需要想办法暂时躲开这个发着高烧的国家。

我来到度过童年的莫斯科。这座城市曾庇护过从希特勒的魔掌下逃出来的我们一家。我对莫斯科始终怀有深厚感情。外界广泛流传有一个精心制定的应急计划,帮我逃脱。事实并非如此。我当时正在撰写关于1989年事件的回忆录。为此需要时间在一个安静的地方把它写完。而德国的统一很可能意味着我的被捕。东德垮台前不久,西德正式发出了对我的逮捕令,指控我犯有间谍和卖国罪。觊觎的鲨鱼正在我周围游弋。

同父异母的妹妹莱娜·西蒙诺娃安排我住在她的乡间别墅和位于莫斯科河边高级住宅区的公寓里。从30年代起,这里就住着莫斯科高级官员的家属们。每次走进这套公寓考究的大门,我都情不自禁地想起当年在莫斯科我们这些年轻的共产党人所怀有的美好理想。忆往昔,我和父母为逃离法西斯德国而来到莫斯科。今天,眺望着二月冰封的莫斯科河面,我再次有了一种安全感。冬天凛冽的空气使我的头脑格外清醒。我常常沿着阿尔巴特老区一带的狭窄小街久久漫步,回想一生。世事沧桑,风云变幻,我这个土生土长的德国南方孩子在不谙世事的年龄里来到这里,在风华正茂时回到分裂的德国,再回来的时候已是一个领取退休金的老人。

我来莫斯科的另一个目的是想摸清,东德垮台后,我们昔日在克格勃和克里姆林宫的盟友想尽多大力量帮助我及我在情报部门的同事。过去几个月里我们度日如年,而莫斯科的朋友们并没有热情地伸手拉我们一把。和我们一样,他们对事态的发展毫无精神准备。多少年来我们举杯共祝的所谓永恒的兄弟般的友谊,如今已名存实亡。往日架设的东柏林与莫斯科之间繁忙异常的电话热线,如今寂然无声,发出的任何音信都如石沉大海。等待我的是令人尴尬的沉寂。

很多过去在情报部门工作的同事给我写信,诉说国家安全部侵犯公民权利的真相暴露之后,他们成了国人发泄愤怒的靶子,孤立无助。当遍布全国境内的监视机构曝光时,东德人民怒不可遏。我本人在情报总局内的工作从没有针对过1700万东德人民,而是针对觊觎社会主义阵营的国家。可我知道,这会儿没人会有兴致搞清楚斯塔思①下属各司局之间分工的细微差别(国家安全部被东德老百姓贬称为斯塔思,我们情报局是它的一个下属机构。国家安全部的工作人员不会用这个词,我也避而不用)。我想知道,我们这些昔日苏联阵营中最出色的情报人员究竟能得到什么样的帮助。

抵达莫斯科后,我照例在位于莫斯科西南郊外的克格勃第一总局大楼内受到欢迎。这里是克格勃外国情报工作的心脏。外国情报局局长舍巴尔申和他手下的高级助手对我十分热情。我们的交情历经几十个春秋。他们拿出伏特加酒,关切得询问我在莫斯科的生活状况。然而我很快看出,受戈尔巴乔夫政权后期权力斗争的牵制,克格勃再也无法给予我们任何实质性的帮助。

由于我与东德情报机构的军官、特工和鼹鼠的命运属于政治上高度敏感的问题,戈尔巴乔夫总统本人直接过问这件事。我获知,我同克里姆林宫的联系要通过费林。他是一位老资格的中央委员,戈尔巴乔夫的外交事务顾问。我非常熟悉他在苏德关系上发挥的重要作用。极受西德尊重的费林介入此事意味着我可能会带来政治麻烦。费林接手的这项工作相当棘手,既要照顾我的需要,又不能惹恼西德。

在我一生中,走投无路下投入俄罗斯母亲的怀抱已不是第一次了。但我并未像外界传言的那样,1986年离开外国情报局后一直与莫斯科的上层人士保持着正式的联系。克格勃在柏林的负责人,开始是瓦西里·舒米洛夫,后来是根纳季·季托夫,只跟米尔克打交道,避免与我接触。有人说,我和共产党内支持改革的汉斯·莫德罗密谋策划一场政变,把昂纳克赶下台。我曾警告过费林和莫斯科的几位其他同事,东德政权已摇摇欲坠。但我从来试图在昂纳克倒台之后对领导层施加影响,也没有得到这方面的协助。昂纳克的下台是政治局内一场政变的结果。

甚至可以说,我退休以后,除了出于礼貌或昔日的情谊非请我出席不可的场合,俄国人避免与我接触。每次我去莫斯科,与费林和舍巴尔申谈到我对东德的担忧时,他们总是无话不谈。然而他们当时全神贯注于苏联的改革,已无暇他顾。柏林墙倒塌后,事态发展一天一个样,几乎没人能跟上形势。1990年10月22日,