�������-��11����

�������Ϸ���� �� �� �� �ɿ������·�ҳ���������ϵ� Enter ���ɻص�����Ŀ¼ҳ���������Ϸ���� �� �ɻص���ҳ������

��������δ�Ķ��ꣿ������ǩ�ѱ��´μ����Ķ���

ˮ����ȡ���������������Ҫ��ʿ��������������������Ǹ�����Ѫ���ڣ�Ħȭ����Ҫ���һ���������ʵ��һ�����߳�Ϸ�롣ʲôˮ����ȣ���ֱ���ǰ�����ҵ��û���������ȷ���г��������������仯��Ϊ������ս���ɻ�������Ҳû��Ұ����ӡ�ڰ��ˡ�������Щ��Խ��������ɣ�������Ƭˮ����أ��Ʒ粻�������ǰ����ֹ������Ƕ��������ս������������еı�Խ���λ��������һ�����⣬ˮ������ͻȻ������ը������Ҷ�ʱ�˷�������һ���ػ�ɫ������������ð��������Щ������������������֪ʵ����ַ����������������ȵ����ף�����ȫʬ��

��������ҹɫ�ܿ��������һ�С��ղŻ��ǻƻ�ʱ���������ӣ����ܱ����һƬ��û����ɫ��ҹ��ִ�ڰ��ź��ˣ�ǰ��Сʱ��25��������ҹ��ʣ��ʱ��50��������ҹ��ȫ�����´���ͷ�������Ϸ����£����Ǻò����ס�˦�����DZ��صĶ������ף����ų�һ����ס�����ߡ���Լ��ʮ�����ң��ѻ��ֳ����ǿ�ǹ������������ʶ����Խ��ս����Ҫ�Ƿ�����ҹ�䡣��ǹ�ܼ��Ȳ��ߣ�ȷ��Ҳ���ã������Ǵ�Լÿ���Сʱ�Ϳ����֣�Ȼ�����Ǿ���߶Ƚ��ţ���Ϊû���ֱܷ��Դͷ���Ķ�����������ӵ������������͡������µ�����ɫ��������δ֪���ʡ���������Щû������ʵ����ս���˿�������ľ��Խ��Խ�����ˣ�����û�п�ǹ������Ӫ��������Ͻ���������ƽ���뿴����Է���û��ִ�о�ʿ��ָ�ӹٵ�����κ��˲��ÿ�ǹ��

��33�ڣ�

���������������������ն�ĵ�����Խ�ϳ��ӡ�����Ⱥ�����ҷɡ��Ĵ����������Ľӽ����������졢����ҧ�˵�С������ǰ�����ʺ������������ͬ���裬���������亦��ÿ�������ﶼ�����Ĵ��������������������������������ȥ������������ҹ�����������϶�����������

��������Ϊ�������ó涣ҧ����Ƶ����ȥ�����ߡ�Ҫ���������һ�����ϣ����ǵڶ������ϣ����ǵ��������ϡ�����Խ��ͷ����ļ���쵽��һ�𡪡��Ҳ�㱻�Լ����µı������ˡ����߽�����ɢ���ӣ�����ģ��������ס�����ʵ�����վס��˭����

�����������������˲������ҵĴ��ţ�����

�����������������ˡ��߽��㡣��

������������ǰ������

����������վס��������ͳ��˭����__

�����������ֵ�Լ��ѷ����

��������������������˭����

���������������������������

���������Ҿ����Լ��Ļش��������֤�����Լ������������ݣ����Ǽ�����ǰ�ߡ������������С�վס����������ǹ���ţ�����Լʮ��Զ����һ��ǹ�ڶ�ݺݶ����ң�������ͣ������

�����������������ˣ���������������˭����

��������������������֪����˭����

�������������ݺ�ʵ���������ˡ����Է�˵�꣬�㽫ǹ����ԭ���ǹ���ķ�أ�Guiliumet��������������ɢ���ӣ�����Ϊʲô���С�Ľ�����������һ����ǹ������ɭ��Paulson�����ͱ������ˡ���ָ��һ���ķ����ѵ�ɳ�����ҿ�������ɭ˵��������ξ������ķ�ذ������������м䡣�ϵ۰���Ҫ�����������кü�Ӣ�磬��������С����û�ˡ����Ҽٰ�������˵��ʲô��ʧ֮���壬����ǧ������ۣ���������ֻǧ���ٿ�ɳ��ԶԶ�ġ���˿����ͷ�����������������Σ���ķ���ֻ�д���ɫ����˻�ɫ�Ŀտ��������һƬƬ��ɫ����Ӧ���Ǵ���������ԣ�Զ����������������������ɫ�Ⱥ�ɫҹ�ջ�Ҫ��ڡ�������ˣ���Ҳ֪�����ѻ��ֿ϶������DZ�ij���ط�����Ҳ�������ҵ��Դ�������˼����û�Լ�֮ǰ�������˳�������Ѳ�ߣ������������������飬�����ں�������ս��

������������֮���ڷ��������Լһǧ�״���ͻȻ����ʼ��δ���Ŀ���Դ������Ȼ��ں�����졣С����������ž�������Dz��ȼ�յ�������ҷ�ⵯ�������Ͽ�����һ����Ĭ�ĺ��ߡ�һ����ңԶ��ս���������ھ��졣������Щ�������������Ž�֯��һ������Ī������������ǣ��ƺ������������ǰ���ɻ�ս������Խ�������Ǿ�������������ǡ�

��34�ڣ�

�����������ģ�

������������Ӣ�۹��£������ΪӢ�ۣ�

���������ڰ�����Ϸ�����һ����ɫ��

��������������������ҥ

�������������ȴ���ֱ��4��22�գ�Ӫ���������˶�����B������ȥ֧Ԯ���Ѳ�߶ӣ������ھ���327ɽ������Ӣ�ﴦ��������������ͬʱ�����������ѻ��ֻ��п��������ս�������ĵ�����ʵ������

���������ո�һ�գ������仯��ÿ���峿��ʱ��̫������ÿ��һ�㣬��ɫ�ͱ�һ�㣬����Ǻ�ɫ�������ǽ�ɫ������ǰ�ɫ�������ŵ��������ɢ�����峿��Ҳû����Ӱ���������磬���λε���Ļ�£�û��������ũ��������������ũ����������ˮţ����̶��һ��������ֻ���Դ��Ϳ��������ţ��¶����̶�⡣��ľ��˿�������ͺ��������ֲ��һ�������������ˣ�ɽ�����һ��磬�綼���ȵģ�����·�ϵĻҳ����ո��ո��ˮ�����ڵ��ϣ�̫������Ҫ�����ǿ����ˡ��������Ķ���ֻҪһ��磬��һ���dz�����������ƣ�������գ������������������������ͬ���У�ǣ��������������������÷�һ��ȫ���ֱ�ק�˻�ȥ���ɱ�С����Щ����������ʲô�����ȥ���������ˣ���ǹ��������Ҷ��Ӫ����������ij�����մ���˻ҳ��������������ġ��ԵĶ��ǻҡ������ȵ�Ҳ�ǣ���Ϊ�ҳ������ø�ˮ���ͼ��ˮͰҲ���Ź�����ˮ���������ཬ�����������ʱ��Ⱥɽ��ǰ��Ϧ����������غ�ƽԭ�ϣ��ƻ��ٽ������Ѱ����ˡ���ͣ�ˣ���ؿ�ʼ�ͷ���������һ�������������������Ϣ�����Dz�ͣ��ˮ����ˮ�����Ӷ����ը�ˡ����Ǿ���һ���������ɻ�����ͷ������䤱���Ƥ���ϵĻ������ڳ���һ��������Ĥ���¶����ֲ�����Ҫ������ӡ��֧�ǰ뵺�����������£�������Ѱ����������������ˮ�����Ҳ��������98�ȣ�������110�ȣ�������105�ȡ�Ȼ������Щ����ѹ���������ֳ���ʵ�ȶȣ��������ѹ�Ƶ����ָ��������ܵ�̨����ƻ���������Ψһ��Ч�ĸ��º����������ˣ����¶��˵�Ӱ������˵�����⣺�������ô���ֹͣ˼�룬��������������ˮ���������صķ���Ա�ͻ�еʦ���Զ㵽��ˬ������������пյ��ľ��ֲ�����ڷ����ߵ����ǣ���������֮������ء�ֻ�е������ϲ���̹һЩ������ʱ���Ⱥ��ȺЯ��ű�������������ˣ����оѻ��ֵ�ǹ��ͣ���������ꡱ���졣

�����������ķ�ζ����һ�����⣬פ����ս���ⲻ����һ���⡣����Ϊ��Խ������ܣ��������Ƿ���ʱ���ԡ�������ս���������ǶԴ˲�̫���ԣ�����ץ��ʱ���˳�ս�������Ǻ�����ȡ�����ǡ�����ԭ�����ţ������վ�����һ���dz����մ̼���ð�գ����ȴ��һ̶��ˮ����ճ����¡����ϣ�����վ��Ѳ��ֵ�̫࣬��һ�����ȥ��̫��һ������ȥ�����죬���������⼣�߰ߵ���˿������ս������ɳ�����ò��ƶ��ķ���������ʱ�ڱ䣬�������ǵ�λ��Ҳ��֮�仯�������ң��������ֵ��ҡ���������ս������ȫ����Я�������Ŀ�������һ���������Ҫ���ڱκ��������������������ܹ��ֵ�120�����Ȼ��ڵ�����Ϯ�������ǵ�ʱ��Խ����ҩ�������ɱ�����Ĵ��ڡ�����ǹ��Ա�dz��չ���������Ĵ����츳����˼����ѻ�ǹ�ڳ�һ�֡��ִ�����ɳ�������һ�������еĽ����ո��깤����ͷ���������ϲ�����ò�ָ�ӹٿ���������Karsch�����ã��ڱκ����ƻ�ʿ���ġ���������������һ����ð���ɣ������������ܶ�������æ���ûϴ��һ���裬�������ڵġ���������Ҫ����ж�ߡ�

��35�ڣ�

�������������Ͱݶ���У���������������Ӳ죬���˶Ա����⣬������Ϊ��Ȥ����У��ͷ���Ŷ���һ��ս��ʿ��ģ����������׳�����������������������������ı����ܹ��ˣ������˺����ۣ������۾�������ĥ�ѣ���Щ�������ķ��۵�������ǰ�д�����˵�����IJ�ƽ�������������䲻�ÿ���������Щ���巢����������Ƕ�����ս�����̵��˶��ԣ���������һ����ҫ�ν�����У��ս���ϵĹ��ף��������ܵ��Ŵ�ʽ���ֵܰ���������ǽ�Ǯ������λ�������������Թ���

�����������ĸߴ����ó�������һ��ģ���������Ž��ñ�ͦ�IJ��Ӽпˣ�ϵһ����ɫ���������������ЩӢ�����䡣ѥ�Ӻͼ��ϵ������������⡣ÿ���������������Ӳ죬���涼Ҫβ������������λ����ÿ����Ѳ������ͼ�����ǽ���һ��һ�Ľ���������������ԸΥ����һ�Σ������������ŵ���������ʱ�Ѿ�ȡ��ͷ�����κ��ӣ����Ǹ�æ�����ϵ���ĭ���ɾ�����λ���ű�ͦ��������ʿ�Ͱ��ػӻ��֣�˵��������ξ����ɲ��ء�ս���ɾ�������ĸɾ���������ҵ���Ը�������ɡ������Ǻ����Ҽ����κ��ӣ����������;�ѡ��Ʊʽ�Ĺ�����������һ���ӻ�T��T��T��T��T ��www��7mihua��com

�����������²���β��������վ������Ļ������˵�ġ�������ָ���㷺��ÿ���������������ġ�����ž�����������ǿ����㲻��������֯ս�ۡ�����ǹ����������Σ����н��࣬������һ��������ϵ��ڻ���ͻȻ������������������ͻ�һֱ���С����ţ����ʱ���������ٶȿ�ʼ����һ�Σ�һ���Ȼ��ڷ���ͣ����֮�����žʹ���һ����ٳ��Ƶ�˺���������˲��ɻ��ɿ϶����˱�ը���ķ����ѣ�����ȫʬ��ҹ�������ʱ��ʱ���䣬��ըʱ�IJ�����Զɽɽ���Ͽ�һ��һ������Щʱ��Ҳ��վ����ظ�������������������в�����ǣ������ѳɹ����ľѻ��ֿ�ǹ�����������Լ���ɢ������������ڲ���һ��Զ�ĵط�ɱ��ɥ�����Ǹо����ǹ��졣

��������Ϊ�˷�ֹ��������и���������ǹ����ʿ�������£�Marquand�����������ſ�������������ÿ������פ�ظ��Ը�λʱ����Ҫ�������ǣ��о����������������ǽ����ͻ�Ϯ�����ǡ��ҿ϶�������Ҫ��Ϯ���ˡ����ɽ������ƽ�����¡���������ν����ս�е����ò�������ϸ�㱨�Լ����鸺�������ǰ�������Ŀ���������Ҳ�֪����ʲô�˽���Щ��Ϣ����ʲô��;����������ȷ�����ǣ����ǰ���Ӫ���鱨��Ա����רҵ�������Ƶġ�����ͼ������һ��˵���Ѿ��͵о�λ�õķֲ�ͼ�����죬�����ø��ҿ���ͼ�ϣ���������һ�������Աʻ�����ɫ������������ͷ�����кü�������ʾ��Խ��Ӫ�غͶ������ӣ�Χ�ſվ����ع���һ����Բ�Σ��ϲ���������Ϊ�ܼ������ͼ�����˻�Ȼ����������һͷ��ˮ����Խ������һ��ʦ����������һ������û���������������ͼ����������ĵ���ٿ������ͼ���Ҹе�һ��ֲ̿������ͺ������ڹ���ķ�ص�ɢ������ĸо������¡���������һ������ѻ��֡����ڲ���һ����ʦ������ѻ��

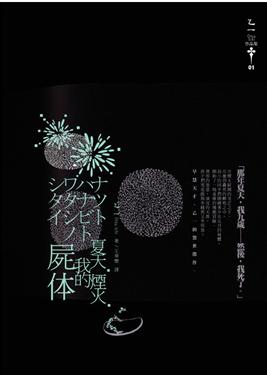

![[����]����������](http://www.sntxt2.com/cover/11/11207.jpg)