在文明的束缚下-第12部分

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!

————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!

是自我意识和精神的一长串表述。所有的训言都是自私,一种间接的自私的狂热的训诫。

一旦自我意识形成之后,它就会自私地表现自己。它马上开始分裂原始意识,原始亚当的统一性,开始伤害它,并不因此而善罢甘休,人类已有的或将有的最大敌人就是他自己的精神,他自己的自我意识。

这个具有自我意识的自我知道自己是派生的,是一颗卫星,因此,它必然会表现自己。它知道自己无力对付原始的个体——亚当,而只有一些对付概念的次要力量。因此,它开始储存概念,那些具有道德含义和善恶意味的小电池。

四千年来,人类一直在积累这些小电池,并用它们来对抗自己身上的原始意识——亚当意识。从创世纪以来,人类所有思想的根源都只有一个——人体、原始意识、伟大的神经交感之流。老亚当永恒的火焰是有罪的,必须坚决地加以抑制。任何宗教都在教导人们从事这种压抑,科学也在那儿竭尽全力地干,文化也不例外。只有艺术还有时——或者说总是在——表现一种两败俱伤的冲突,背叛自己的战斗口号。

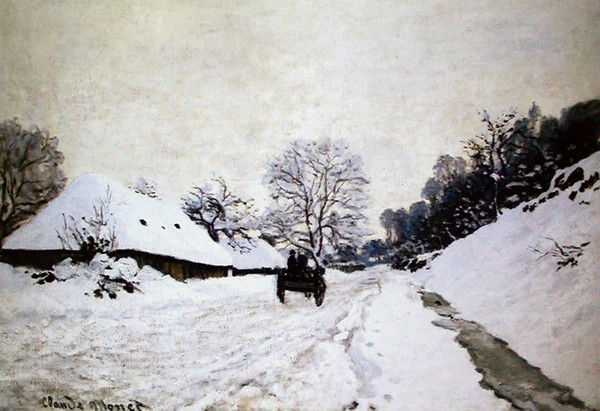

画的介绍(4)

我相信在公元前的某个时期,某个伟大的时期,伟大的纪元,人类不曾有什么战争,那时,自我还没有真正意识到自己,也没有自我分裂,精神尚未形成。因此,人没有内心的冲突,也就没有连绵不断的外部冲突,战争和工业竞争这类外部冲突只有在人们内心发生冲突之后才可能发生,它是具有自我意识的自我同本能的原始亚当之间发生冲突的一种反映。

一旦自知之我胜利了,你的神经马上就变得不健全了,因为我们的原我是“老亚当”,其间保持了我们的健全的神经。当男人开始以他的自知之能生活时,女人就开始崩溃,也就产生了争取“自由”这样的事情。因为女人是由“老亚当”保持均衡的,除此之外,一切都不起作用,

然而,精神、自知之我、个性、自我意识用来征服有活力的自我(即“老亚当”)的方法十分奇特。首先,它有一个概念,一种具有一定道理的真理,在那中间有活力的意识的一些能量得以转化和储存,然后再把这个概念投射到启发而有激情的人体上,人最初的概念是关于羞耻概念。精神,具有自我意识的自我看着身躯,说:“你是可耻的!”于是,躯体就由于某种神秘的原因(其实是因为它太脆弱了),马上就感到了羞耻。啊哈!这样一来,精神就有了依据,便发现了第一个概念。这个概念就是工作。精神说:躯体,你必须不停地吃东西。可谁会凭空给你吃的呢?所以,你必须为了食物而流汗,不停地流汗,否则你就会去挨饿。

当精神在人类意识中表现出专横霸道以前,人并没有深刻地考虑自己是否会挨饿,无疑,他有时会挨饿,但和鸟儿比起来要好得多,何况鸟儿也不是常常挨饿的。同时,人也不比鸟儿更关心会不会挨饿的问题。可现在他却害怕了,只是一个劲地埋头工作。

由此,我们可以看出思想的神奇力量,那让人激奋的情感——羞耻、恐惧、愤怒和偶尔欢欣的原始情感的力量。通常,这种欢欣是虚假的,是因为原始自我的另一次挫败而引起的。

可见,精神和自我意识组成了动态思想的大电池,其中坚思想则几乎总是自我牺牲思想和自知之明,那个人类苍白无力的伽利略式的幻影。

且慢!还有一个复仇女神呢!当“老亚当”还在那儿贪婪地追求享受时,去征服它是十分有趣的,宛如驯服一匹野马。报复,奇特的报复。“老亚当”不是你可以一劳永逸地驯服的动物。它一旦被驯服了,也就神经不健全了。

我们这代人是四千年来试图打破“老亚当”而彻底驯服它的结果。人在很大程度上是被打败,被驯服了。

画的介绍(5)

那么,随之而来的是什么呢?当原始或本能的意识越来越微弱时,动态思想也就越来越僵化。我们每个人都有一个庞大的思想库存,但那实际上都是些用完了的废电池,它们不可能在本能的躯体内引起什么感情或感觉方面的反应。爱是思想的一种死去的外壳——我们对它麻木不仁——因为爱只是一种伟大的动态思想,现在已经耗完了。自我牺牲也是一种死去的外壳。征服、成功和行善亦是如此。

事实上,已没有什么至今仍活着的思想和理想了——思想和理想其实是一回事。你可以去启动它们,但得不到任何反应。你可以去爱,去同别人私通,直到鼻青脸肿——你从中也得不到什么真实的东西,“老亚当”可能会严厉地惩罚你,但决不会对你的理想探索作出丝毫的反应,你已经死了,你感觉不到什么。你还是认识这一点的好。

当然,大众总是在那儿欺骗自己说他们在感觉着什么,即便在他们没有感觉的时候,当他们说“我爱你”时,就会有一种想象中的情感迸发,而他们则根据习惯故作姿态。电影上所有的爱、接吻及其他的特写镜头,还有观众中闹闹哄哄的反应,统统都是装腔作势、按部就班。这都是因为大脑在作祟,而身体不过是被迫去充当丑角罢了。

而这就可能打破我们健全的大脑赖以生存的灵与肉之间的自然和谐,我们的大众会马上因此而变得神经不正常。

由于害怕虚无——因为人类开始有了他自己害怕的虚无,人类因为自己完全缺乏感受能力而惶惶不安,到了最后,他极端害怕他的自我意识——现代人建立起一种分解代谢(一种破坏性感知)的逆反过程。他再也不可能具有充满活力的情感了。很好,这样,他就有了由于他最深层组织的分解代谢而产生的破坏性知觉。

饮料、毒品、爵士乐、速度、“爱抚”,所有这些现代的刺激形式,都是我们活着的身体内部细胞的分解代谢而产生的感官效果,我们分裂自己的细胞,释放出一定的能量和随之而来的感官知觉。很自然,这是一种自杀过程,它同以往的没有什么差别:具有自我意识的自我(即精神)在攻击原体(即老亚当)。不同的是,今天的攻击是直接的。所有最放荡的波希米亚女郎和其他放纵自己的人都在直接地做着他们的清教徒祖先间接从事的工作:残害那“老亚当”之体,现在的欲望是直接的自杀。只需再走几大步,它就无异于战争造成的血腥大屠杀。

今天,这种现象比比皆是,到处都是有意识的身躯在那儿进行感知的分解代谢。这比起旧时对“老亚当”的攻击是有过之而无不及。而且可以肯定,它动作更快些。它实质上同过去是一样的,没有任何变化,没有任何新精神。它可能是《基督的一生》,也可能是一本关于相对论的书,一本抒情诗集,或者一部电话簿那样的小说,无论如何,还是对活生生的人体的传统的攻击。人体仍然被视为是可憎的。所不同的只是现代人把所有的排泄物和恐惧拖进来,放在你的鼻子下,说:享受一下这恐惧吧!或者,他们把爱写成是一次小便过程——只不过他们事实上说的是接吻而不是小便——他们说:这不是很可爱吗?

民 主(1)

(一)平等原则

惠特曼提出建立民主的两条定律或原则,可以概括如下:

1.“普通人原则”或“平等原则”。

2.“个性化”或“特殊化”原则。

我们都十分熟悉“普通人原则”。所有关于平等以及社会完善的那些含糊的论述,都以这个定律为基础。人类的权利、人类的平等以及人类社会完善的可能性——所有这些一度令人激动不已的抽象概念,无不是以这个小小的,却又至关重要的假设为根据而产生的。

什么是“普通人”?众所周知,世上并不存在这一类生物,只是一种纯粹的抽象概念。它将整个人类简化为一个数学单元。每个人计数为一,作为一个独立的单位。这就是“普通人”的首要前提。

让我们进一步研究一下这个“普通人”,这个神秘的单位“一”,并从解剖学的角度加以探讨。把“普通人”这个小小的怪物放在桌上,看看“他”是如何构成的。“他”仅仅是一个小小的怪物。“他”有两条腿、两只眼睛、一只鼻子——一切都很精确。“他”有胃以及生殖器。“他”是一个小小的有机体,是一种极为复杂的机构,一种单元,一种个体。

“他”有什么用处呢?假如“他”有一个器官,就必有所用。假如“他”是一个有机体,那“他”也必然会有所用途。这个问题是幼稚的,然而必须予以回答。“他”既然有一张嘴,生来就是为了吃。“他”既然有脚,生来就是为了走。“他”既然有生殖器,那当然就是为了繁衍后代。如此等等。

这个“普通人”、这个“单元”、这个“侏儒”——是多么讨厌的小动物啊!可是,“他”却有“他”的用处。“他”是用来衡量一切标准的标准。发明这个“普通人”并不是单单让“他”作为原始的模型。对此,我们却曾犯过多么可笑的错误啊!我们发明了“他”,是将“他”作为一种比较的标准,将“他”作为一种与“米”、“克”、“英镑”等其他单位类比的衡量单位。这是“他”唯一的目的所在。“他”向来就不是为了让人们顶礼膜拜。我们是一群多么可笑而愚昧的人啊,盲目崇拜偶像而不能自拔!

当我们用尺丈量房屋的大小时,我们并不因此而下结论说,尺是主宰地球与一切星宿的权杖。可曾几何时,我们还在大谈特谈这个“普通人”、这个平常人,大谈特谈我们这个微不足道的标准化发明。我们把自己变成了头号傻瓜。

现在让我们剥去这个偶像的金塑外衣,看看他究竟是什么以及他有什么用处?它像米或英尺一样,是一个数学量值,纯粹是人的头脑的主观产物。关于这一点,我们应有一个十分清楚的认识。

民 主(2)

但是人的头脑是为了自身的目的才发明了这种标准。假定如此,那么目的又是什么呢?仅仅在必要时运用它在活人之间作比较,正如金钱一样,它仅仅是一种人为的设置,用它来比较一条羊腿跟一卷济慈的诗集,而金钱本身却什么也不是,它仅仅是衡量人类欲望大小的一种主观的以及固定不变的标准。倘若我们错将这个标准作为被测之物本身时,并将我们的欲望建筑在金钱的基础上,那就成了无意义的实用主义了。

现在来谈谈普通人本身。约翰身高5.6英尺,因此就得穿特大号的裤子,着旧的衣服。而你,弗朗索亚——就得穿小号的。普通人也有一张嘴和一只胃,每天能消耗2磅面包和6英两肉,因此你,弗里茨吃的就超过了一般人的食量,而你,亲爱的埃米莉——却低于你应该消耗的定量。普通人也有生殖器,因此你们大家——弗朗索亚、弗里茨、约翰和贾科莫——可以在平均年龄(譬如说25岁)生孩子。

不知怎么地,“普通人”并不十分满意,他没有被完美地设计出来。我们以前没有使他完善起来,这真令人不胜惊讶!这是因为我们混淆了所争论的问题。当“普通人”还不得不披红戴绿地站在塑像的底座上时,我们又怎能科学地将他树为某种理想的典型呢?我们应该立刻把他拉下来,他根本不符合理想。他仅仅是一个标准,一个配备